県産品取り扱い企業を探す

県産品取り扱い企業を探す

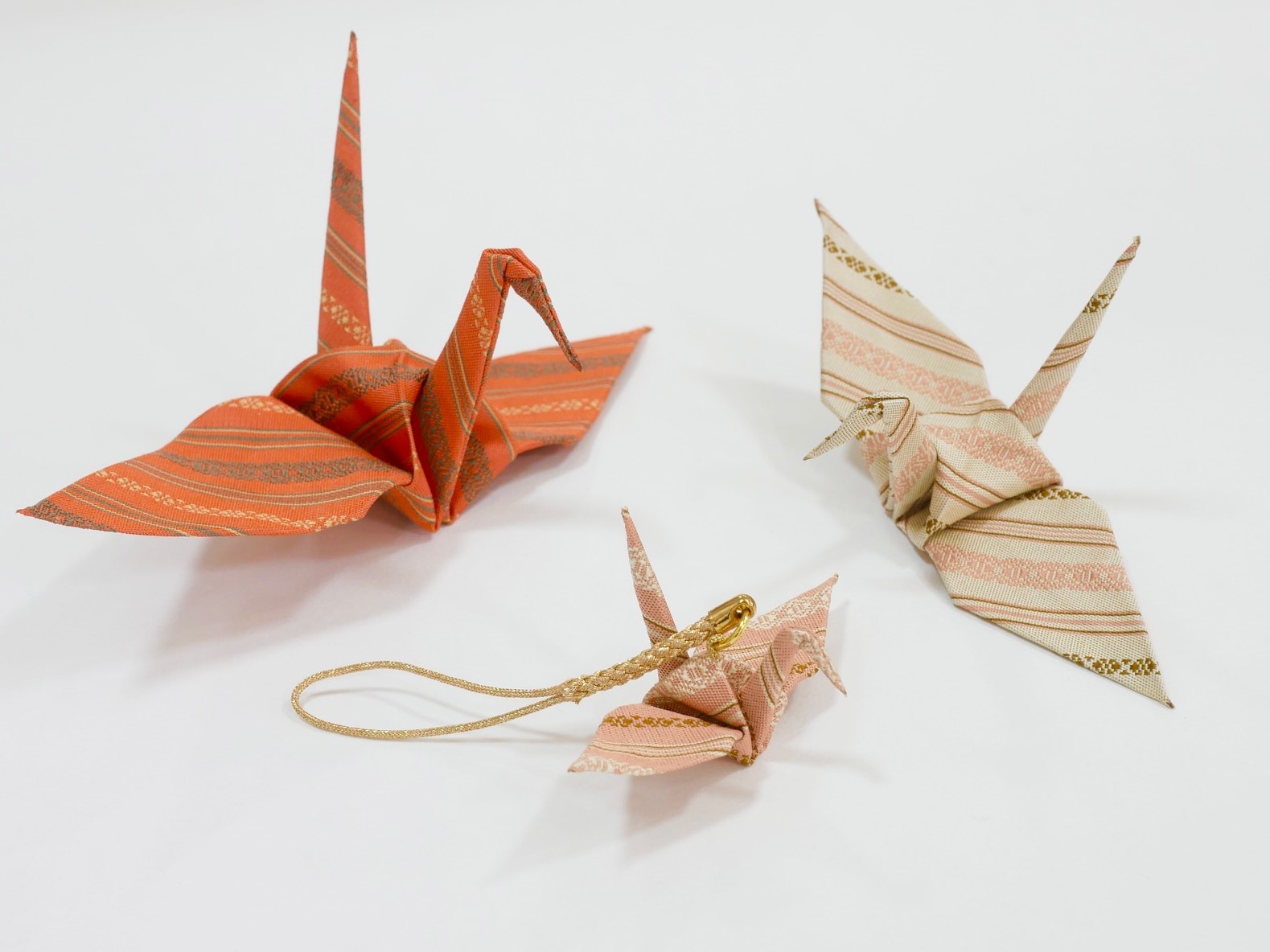

TEXTILE

繊維製品

博多織

丹念かつ頑丈に織り込まれる絹糸からなる逸品。

780年の伝統を守り続ける「博多織」。

13世紀に、一人の僧と若い博多商人・満田弥三右衛門が宋へ旅立ち、織物の技法を習得、持ち帰った唐織の技術が始まりです。さらにその250年後、弥三右衛門の子孫、彦三郎が再び明へと渡り、織物の技法を研究。帰国後は工法の改良を重ね、琥珀織のように生地が厚く、浮線紋や柳条などの模様の浮き出た厚地の織物を作り出したのです。そしてその織物が作られたこの土地、博多の地名から「覇家台織(はかたおり)」と名づけられたと伝えられています。

組合情報

博多織工業組合(博多織)

- 住所

- 〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町5-10 博多織会館

- 電話番号

- 092-409-5162

- FAX番号

- 092-409-5086

- 組合サイト

- https://hakataori.or.jp/

久留米かすり

最先端の服飾デザイナーが手掛けた品々は、海外でも好評。

素朴と洗練の味わい「久留米かすり」。

19世紀初めに、一切れの木綿の古い布のかすれた糸をヒントに、12歳の少女によって始められました。その後、現在の福岡県南西部にあたる久留米藩が産業として奨励したことに加えて、絵絣技法や、小絣技法といった改良工夫によって、久留米絣は、大柄小柄絣、そして絵絣等、他に類のない特徴的な技術を持った木綿絣として発達してきました。

組合情報

久留米絣組合連合会(久留米絣)

- 住所

- 〒839-0809 福岡県久留米市東合川5-8-5

- 電話番号

- 0942-44-3701

- FAX番号

- 0942-44-3705

伝統工芸品とは、一般的な工芸品などの呼び方とは別に、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(通称、伝統法)に基づいて、経済産業大臣が指定した工芸品のことをいいます。伝統マークは、伝統的工芸品のシンボルマークで、伝統を誇る手作りの証です。経済産業大臣指定伝統的工芸品には、伝統マークを使った伝統証紙が貼られます。

会員情報

-

博多織工業組合

博多織

〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町5-10

-

久留米絣組合連合会

久留米絣

〒839-0809 福岡県久留米市東合川5-8-5

-

㈲久留米絣山藍

久留米絣

〒834-0105 福岡県八女郡広川町長延250-1

-

井上絣店

久留米絣

〒830-0023 福岡県久留米市中央町32-28

-

森山絣工房

久留米絣

〒834-0115 福岡県八女郡広川町新代109

-

㈱サヌイ織物

博多織

〒819-0001 福岡県福岡市西区小戸3-51-22

-

㈲坂田織物

久留米絣(着尺縫製品)

〒834-0105 福岡県八女郡広川町大字長延602

-

㈲アクティヴ刺繍 耽美

透かし刺繍 久留米織

〒811-2132 福岡県糟屋郡宇美町原田1-15-3

-

工房夢細工

草木染の洋服と小物

〒838-0011 福岡県朝倉市秋月野鳥708-6

-

HAKATA JAPAN/㈱鴛海織物工場

博多織

〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町3-1 博多リバレインB2F

-

ムー・ジュ ムナカタ

天然素材創作衣料

〒811-4175 福岡県宗像市田久4-16-1

-

今尾知子創作服

創作衣料

〒824-0034 福岡県行橋市泉中央6-1-14

-

丸亀絣織物

久留米絣

〒834-0111 福岡県八女郡広川町大字日吉340

-

工房もめんの華㈲

鍋島緞通

〒839-0852 福岡県久留米市高良内町4406

-

是和影(こかげ)

創作衣料

〒805-0061 福岡県北九州市八幡東区西本町4-7-12

-

㈱わの栞

久留米絣製品

〒815-0083 福岡県福岡市南区高宮1-13-22

-

久留米かすり 池田絣工房

久留米絣

〒833-0056 福岡県筑後市大字久富1840

-

創作服KIEN/㈲かめや呉服店

創作衣料

〒838-0068 福岡県朝倉市甘木1070

-

久留米かすり藍暦/重松㈱

久留米絣

〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎1-4-26

-

日ノ目スタヂオ

甘木絞り

〒838-0001 福岡県朝倉市秋月574

-

ALL MY LOVING

デニム創作服

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-1-3 石井ビル407号室

-

coton de mémé

ガーゼのタオル ガーゼのベビー服

〒819-0013 福岡県福岡市西区愛宕浜2-3-5 リベーラガーデンE棟403